「SDGsってなんだか難しそう…」

そう感じている方もいるかもしれません。

特に忙しい毎日を送る会社員の皆様にとって、日々の業務に加えて社会貢献を意識するのは、なかなかハードルが高いと感じるかもしれませんね。

今回は、そんな忙しい会社員の皆様でも、無理なくSDGs目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」に貢献できる3つの具体的な方法を紹介。

具体的には次の3つです。

加えて記事後半では、SDGs目標7そのものや世界や日本が抱える問題や取り組みについて解説します。

上記の取り組みは、家庭でのちょっとした工夫から、未来への投資まで様々ですが、どれも会社員である私たちにとって、決して手の届かないものではありません。

むしろ、これらの行動を通じて得られる知識や経験は、日々の業務にも良い影響を与えてくれるはずです。

それではぜひ最後までご一読ください。

私たちにできること3事例:SDGs7

まずはSDGs目標7に対し私たちにできることとして次の3事例を紹介。

普通の会社員である私が実践している、あるいは実践しようとしていることなので、あなたにもできることです。

意外と身近で効果的!毎日の節電でSDGsに貢献:私たちにできること①

「節電なんて、もう聞き飽きたよ…」

そう思われたでしょうか?確かに、節電は昔から言われていることかもしれません。

しかし、SDGs目標7の達成に向けて、家庭での節電は今もなお、非常に重要な取り組み。

なぜなら、日々の節電は、地球温暖化の原因となるCO2排出量を減らすことに直結するから。

そして、節電によって電気代が安くなれば、家計の助けにもなります。

さらに、お子さんがいるご家庭では、親が率先してエネルギーを大切にする姿を見せることは、子供たちにとって何よりの教育になるでしょう。

業務にも役立つ!節電で得られる意外な学び

日々の節電を意識することで、私たちはエネルギー消費の仕組みや、家電製品の効率的な使い方について自然と学ぶことが可能。

これらの知識は、会社での省エネ活動や、脱炭素に関する議論にも、きっと役立つはずです。

ここでは、いますぐに始められる3つの簡単な節電方法を紹介。

- 家電をスマートに使う

- 待機電力を減らす

- 省エネ製品へ買い替える

方法の詳細やSDGs目標7に対する節電の効果などを詳しく知りたい方は 家庭でできる節電の取り組み:SDGsにも効果あり! にて解説していますので、ぜひこちらも併せてご一読ください。

>> 家庭でできる節電の取り組み:SDGsにも効果あり! を読む。

家電をスマートに使う

家電は、特性に合わせて使い方を工夫すると効果的に節電できます。

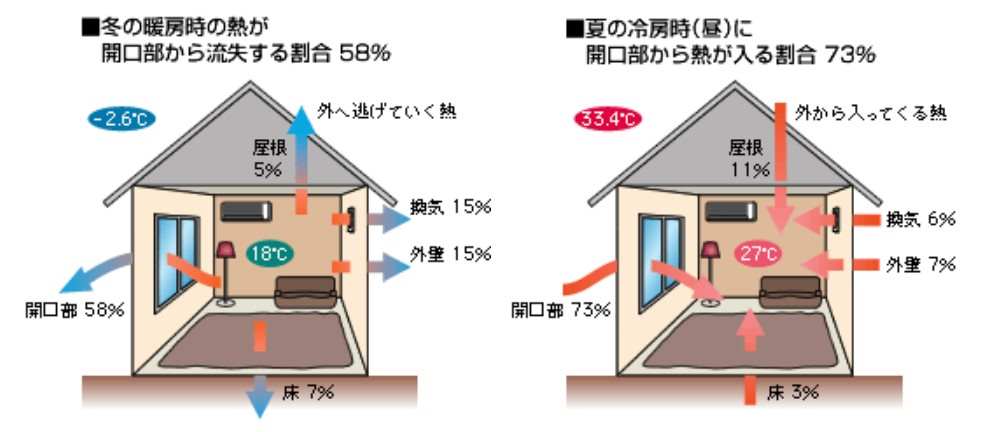

例えばエアコンは、窓に遮熱対策をするのがポイント。

部屋の内外の熱のやり取りのうち、窓ガラスを介して行われるものが多いから。

市販の簡易的な断熱シートを窓ガラスに貼れば、控えめな設定温度でも快適に過ごせて節電できます。

また、夏は下記のようなプラダンで窓の前面を覆えば、太陽の日射による室内の温度上昇を防げます。

詳細は エアコンを賢く使う:SDGsに効果的な節電の取り組み をご参照ください。

待機電力を減らす

テレビやPC、便座ヒーター、エアコンなどは、待機電力を減らすのが効果的な節電となります。

待機状態のままでいることが長いからです。

我が家では、長期旅行中やオフシーズンのエアコンについて、必ず電源プラグを壁コンセントから抜いています。

省エネ製品へ買い替える

一般的には新しい製品ほど省エネ性能が高いので、古くなった家電は買い替えた方が節電となりやすいですね。

- 冷蔵庫は、10年前のものと比べると約40~47%の省エネ

- 電球型LEDランプは一般電球と比べると約86%の省エネ

- テレビは、9年前のものと比べて約42%の省エネ

- 最近のエアコンは10年前と比べて約17%の省エネ

買い替えのときには、統一省エネラベルを製品選びの目安に。

お得な買い替え方など詳細は 古い家電を買い替える:SDGsに効果的な節電の取り組み をご参照ください。

未来のための選択:家庭の電気を再生可能エネルギーへ:私たちにできること②

SDGs目標7達成に貢献するもう一つの方法は、家庭で使用する電気を、再生可能エネルギー由来のものに切り替えること。

これは、毎日の生活に欠かせない電気の選択を見直すだけで、地球温暖化対策に貢献できる、非常に手軽な取り組みと言えるでしょう。

具体的には、以下の2つの方法があります。

- 家庭の電気を再エネ100%に替える

- 家庭に太陽光発電を導入する

それぞれについて解説します。

家庭の電気を再エネ100%に替える

私たち個人の家庭の電気を再エネ100%に替えることはSDGs目標7に役立ちます。

再生可能エネルギーの普及を後押しすることになるからです。

具体的には、再生可能エネルギー(クリーンエネルギー)で発電したり再生可能エネルギー由来の電気を調達したりしている新電力に、電気の契約を切り替えればよいですね。

新電力とは2016年の電力自由化によって生まれた新しい電力会社。例えば、オクトパスエナジーやエバーグリーン、みんな電力、さすてな電気などがCO2排出量ゼロをうたっています。詳しくは 再生可能エネルギー電力会社のおすすめ4社 を参照ください。

このような電力会社を選んで私たちが契約すると、再生可能エネルギーの普及を後押しすることとなりSDGs目標7に貢献できます。

ちなみに、今やおよそ1/4の一般家庭が新電力に切り替えています。

太陽光発電を導入して家庭で電気を発電する取り組み

家庭の電気を再生可能エネルギー由来に替えるもうひとつの方法は、自宅に太陽光発電を設置することです。

自らが再生可能エネルギーで発電するので、再エネの普及にひと役買うことになりますね。

具体的には、太陽光から電気を発電する「太陽光モジュール」を住宅の屋根に設置。

なので、持ち家の人に限られてしまいますが。

もちろん設置には初期費用がおよそ100万円+α程度かかってしまいます。

しかし、発電した電気のうち自宅で使いきれずに余った電気は、電力会社に売って売電収入を得ることが可能。

普通に暮らしているだけでSDGs目標7に個人で貢献できます。

詳しくは「一戸建て所有者なら再生可能エネルギーで個人がSDGsに貢献できる」で解説しています。

こちらも併せてご参照ください。

>>一戸建て所有者なら再生可能エネルギーで個人がSDGsに貢献できる を読む。

投資で未来を応援!再生可能エネルギーファンドという選択肢:私たちにできること③

知識を活かす!投資を通じてSDGsに貢献

少し余裕のある方は、「再生可能エネルギーファンド」への投資を検討してみてはいかがでしょうか。

再生可能エネルギーファンドとは、太陽光発電や風力発電などの事業に投資し、その収益を投資家に分配する金融商品。

私たちがファンドを購入することで、再生可能エネルギー事業を間接的に応援することができます。

再生可能エネルギーファンドは、証券会社を通じて株式と同じように売買可能。

2024年からは新NISAの対象となるファンドもあり、投資を始める良い機会かもしれません

脱炭素の知識が活きる!ファンド選びのポイント

会社で脱炭素関連の業務に携わっている方であれば、ファンドが投資している事業内容や、将来性などを分析する際に、その知識を活かすことができるでしょう。

再生可能エネルギーファンドには次の5つがあります。

| 再生可能エネルギーファンド | 新NISA対象 | 上場日 |

|---|---|---|

| ジャパン・インフラファンド投資法人 | ○ | 2020/02/20 |

| エネクス・インフラ投資法人 | ○ | 2019/02/13 |

| 東京インフラ・エネルギー投資法人 | ○ | 2018/09/27 |

| いちごグリーンインフラ投資法人 | ○ | 2016/12/01 |

| カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | × | 2017/10/30 |

このように再生可能エネルギーファンドへの応援投資も、SDGs目標7で私たちにできることのひとつです。

SDGs7目標内容と設定背景:私たちが取り組む前に理解しておこう

個人が取り組むに際して理解しておきたいにSDGs7の目標内容とその設定背景を、ここでは詳しく解説します。

SDGs目標7の内容

まずはSDGs目標7の内容を解説。

既に知っている人はおさらいのために。知らない人はこれを機会に理解しておきましょう。

SDGsの目標「7 エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」は、地球上のエネルギー問題を解決するためのものです。

具体な目標は

- 世界中の人々の手に安く信頼のできるエネルギーが届く未来を目指し

- そのエネルギーは環境にも人にも優しく信頼できるクリーンなものにしよう

ここで言う「クリーンなエネルギー」とは何かというと、次の条件を満たす再生可能エネルギーのことを指します。

- エネルギーを産み出すための資源を再生でき、枯渇する心配がない

- 二酸化炭素(CO2)を排出しない

ちなみに、クリーンエネルギー(=再生可能エネルギー)の発電方法には、次のものがあります。

- 太陽光発電

- 風力発電

- 水力発電

- 地熱発電

- バイオマス発電

一方、クリーンエネルギーに対して、化石エネルギーがあります。

化石エネルギーは、エネルギーの生産に石油や石炭、天然ガスなどの限りある資源を使い、二酸化炭素(CO2)を排出。

現在のペースでこれら資源を使い続けると、100年後にはほとんど使い果たしてしまうだろうと予測されています。

SDGsの目標7は、このような化石エネルギーをできるだけ使わず、クリーンなエネルギーを安く多くの人に届けようというものです。

SDGs目標7の設定背景

SDGsの目標「7 エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」が設定された背景には、下記のような現状があります。

- 世界人口の13%は電気を利用できずにいる。

- 30億人が電気やガスを使えず、料理や暖房のために木材や石炭、木炭、動物の廃棄物などに依存している。

- 二酸化炭素(CO2)が気候変動の主要因であり、世界の温室効果ガス総排出量の約60パーセントを占めている。

- 家庭内で可燃性燃料を使用することによる室内の空気汚染は、2012年に430万人の死亡を引き起こし、そのうちの10人に6人が女性。

- クリーンエネルギーのシェアはまだ17.5%

出典:UNITED NATIONS Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy

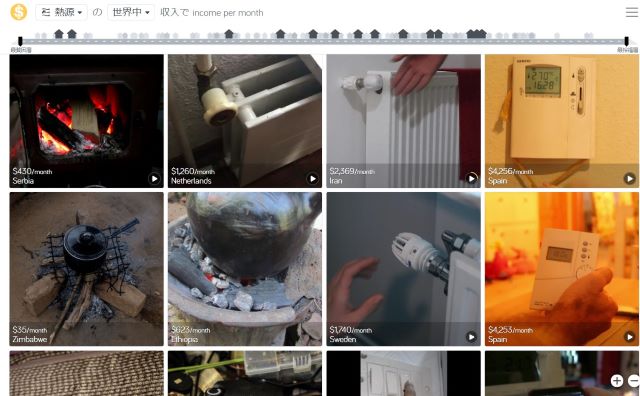

例えば、DOLLAR STREETでは世界の人々の暮らしぶりが収入によって違うことがわかります。

各国の人々が暖を取る方法を見てみると、貧富によって異なることがわかりますね。

収入の低い人々は可燃性燃料を直接燃やして暖を取る傾向にありますが、空気汚染のリスクを含みます。

リスクを抑えつつ多くの人々にエネルギーを供給するためにはクリーンエネルギーの普及が必要。

SDGs目標7が設定された理由はここにあります。

SDGs7への世界の取り組み事例

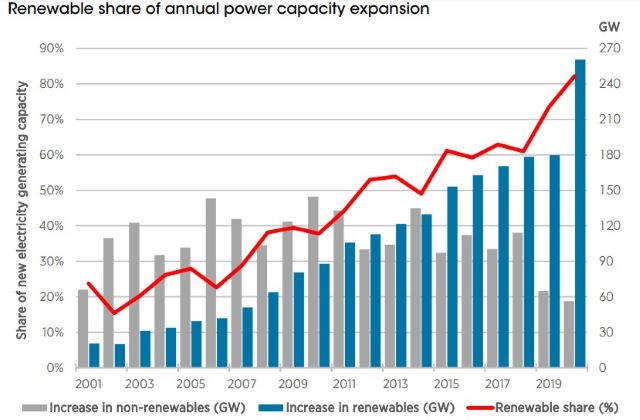

ところで、SDGs目標7が目指しているクリーンエネルギー(再生可能エネルギー)は、現状でどのくらい普及しているのでしょうか?

海外の各国は、普及のためにどんな取り組みをしているのでしょうか?

ここではそれらについて解説します。

世界における再生可能エネルギーの現状

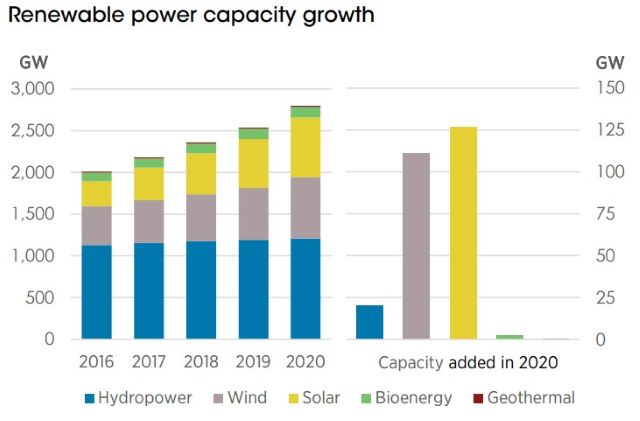

2020年に世界の再生可能エネルギー発電容量は261GW(前年比+10.3%)増加しています。

増加分の内訳は下表のとおり。

| 再生可能エネルギー | 2020年の発電容量の増加量 |

|---|---|

| 太陽エネルギー発電 | 127GW |

| 風力発電 | 111GW |

| 水力発電 | 20GW |

| バイオエネルギー発電 | 2GW |

| 地熱発電 | 0.164GW |

再生可能エネルギー以外も含めた2020年における発電容量増加分のうち、再生可能エネルギーの占める割合は82%に達しています。

既設も含めた世界の発電容量全体のうち、再生可能エネルギーが占める割合は2020年において36.6%になっています。

海外各国の取り組み事例

中国

中国も太陽光や風力といった新エネルギー発電を増やしていく方針を取っています。

具体的には、発電量の安定しない太陽光や風力による発電を導入しつつ安定的に送電するため、揚水発電を増やす取り組み。

方針を受けて国営の電力送配電会社である国家電網は、第14次5カ年規画(2021~2025年)中に、揚水発電の発電設備容量を新たに合計2,000万kW以上増やすことを目標とし、揚水発電所を大幅に増設すると発表などしています。(出典:JETRO)

アメリカ

アメリカのバイデン政権は、2035年までに炭素汚染のない電力部門を構築することや、2030年までに洋上風力発電を倍増させる政策を打ち出しています。

具体的には、2021年1月27日署名の「国内外での気候変動に関する大統領令」にて以下の内容を明記。(出典:JETRO)

- 洋上風力発電を2030年までに倍増させるために、連邦所有地・水域で再生可能エネルギー発電を増やす施策を特定するよう、内務長官に指示

- 国家気候担当大統領補佐官が、政府調達権限を用いて2035年までに炭素汚染のない電力部門の構築や、連邦・地方政府による排出ガスゼロ車両の調達を促進する計画を策定する

EU

EUでは、欧州委員会が域内の洋上風力発電を現在の12GWから、2030年までに最低でも60GWに、さらに2050年までに300GWへと大幅な拡大を目指す戦略を発表しています。

SDGs7への日本の取り組み事例

一方、日本の現状はどうなのでしょうか?そして取り組みの内容は?

ここでは日本の取り組みについて解説します。

再生可能エネルギーの普及に関する日本の現状と目標

CO2排出量削減について、日本は2030年に2013年度比で46%の削減を目標に掲げています。

これはCO2排出量にして208百万トンから70.7百万トンへの抑制。

これを達成するため「再エネ最優先の原則で導入拡大し、再エネを主力電源としていく」方針を打ち出しています。

具体的には、現状20.3%(2021年度)である再生可能エネルギーの電源構成比率を2030年度には36~38%まで高めるというもの。

その際の再生可能エネルギーの内訳は下表の通りで、目標とする太陽光発電の電源構成比率は14~16%。

| 電源 | 目標とする電源構成比率 |

|---|---|

| 水力 | 11% |

| 太陽光 | 14~16% |

| バイオマス | 5% |

| 地熱 | 1% |

| 水力 | 11% |

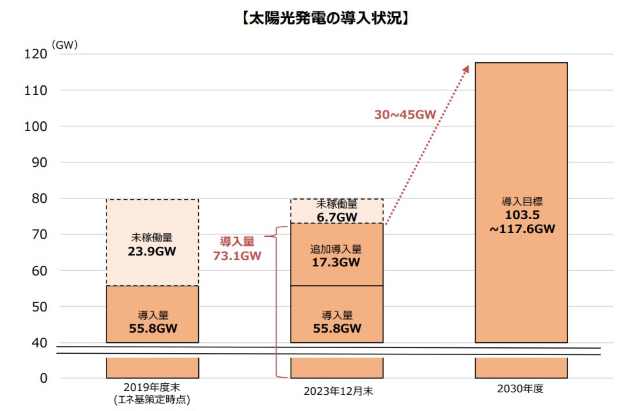

また、太陽光発電の導入容量としては、2030年度において110GW前後を目指しており、現状では73.1GW(2023年12月時点)と達成率は7割弱です。

日本の取り組み事例

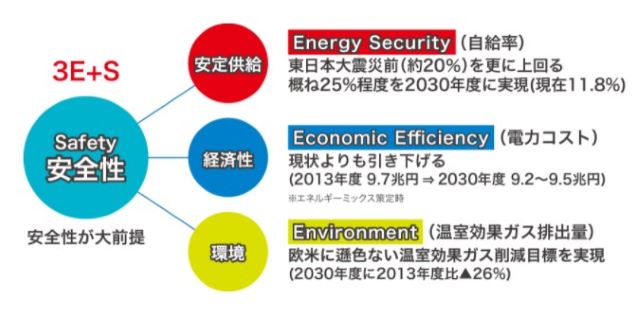

再生可能エネルギーを主力電源化していくにあたって、日本政府は安全性を前提とした上でエネルギーの安定供給を第一とする。

その上で、経済効率性の向上による低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に環境への適合も図る(S+3E)ことに取り組んでいます。

具体的な施策としては、2022年4月からFIP制度(フィードインプレミアム(Feed-in Premium)制度)がスタートしています。

FIP制度とは、再エネ発電事業者に電力市場の価格と連動した発電を促し、再エネを電力市場へ統合することを目的としたもの。

具体的には、再エネ発電事業者が卸市場などで売電したとき、その売電価格に対して一定のプレミアム(補助額)を上乗せすることで再エネ導入を促進させる。

また、蓄電池の活用などにより市場価格が高いときに売電する工夫も促す。

これによって、これまでのFIT制度では考慮されていなかった、需要と供給のバランスを踏まえた再エネ発電が行われるようになります。

加えて、FIT制度で生じていた(国民が負担する)賦課金を抑制しながら、再生可能エネルギー(クリーンエネルギー)の発電容量を拡大させられます。

SDGs7|会社員の私たちにもできること3選:個人の取り組み事例のまとめ

今回は、SDGs目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」に向けて、会社員である私たちが実践できる3つの具体的な方法をご紹介しました。

- 電気の節約

- 家庭の電気を再生可能エネルギーに切り替える

- 再生可能エネルギーへの応援投資

これらの取り組みは、決して特別なことではありません。日々の生活の中で少し意識を変えるだけで、誰でも実践できることです。

SDGs7の背景と現状を理解し、日常生活での実践を通して、より良い未来への一歩を踏み出しましょう。

そして、これらの行動を通じて得られる知識や経験は、私たちの仕事にも、きっとプラスの影響を与えてくれるはずです。

脱炭素化の流れは、企業にとっても重要な経営課題となっています。個人としてSDGsに取り組むことは、社会の一員としての責任を果たすだけでなく、会社での業務においても、より深い視点と知識を持って貢献できるようになるでしょう。

本記事はSDGsの目標7に焦点を当てましたが、SDGs7以外についても個人で貢献できる取り組みは多くあり、それらについては下記記事にて詳しく解説しています。

こちらも併せてぜひご参照ください。

コメント